『攻殻機動隊』、ブランド戦略が生み出すグローバルな魅力【講談社・マンガIPライセンス担当者が語る】

1989年に連載がスタートし、日本のサイバーパンク・アクションSF作品の金字塔として知られる『攻殻機動隊』シリーズは、近未来を描きつつもリアリティのある世界観、緻密に設計されたストーリー、確立された個性的なキャラクターなど、さまざまな面で強いこだわり抜かれた唯一無二の作品だ。

また、シリーズごとに熱狂的なファンがおり、1995年公開の劇場版アニメ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』は、当時のアメリカビルボード誌のビデオチャートで1位を獲得し、全世界でのビデオ・DVD販売数は130万本を超えている。

近年では最新作の「攻殻機動隊SAC_2045」が「Netflix」でも実写・アニメを含む全作品内視聴者数第1位になるなど、まさに世界的であるといえる。

本作がなぜ世界に"刺さる"のか。その成功のカギとなるのは、徹底された「ブランディング」だという。ライセンス担当者・笹大地に、本IPのブランド戦略について話を聞いた。

保存版資料ダウンロードはこちらから

※資料をご入手いただくには、Cステーションのサイトメンバーへのご登録が必要です。

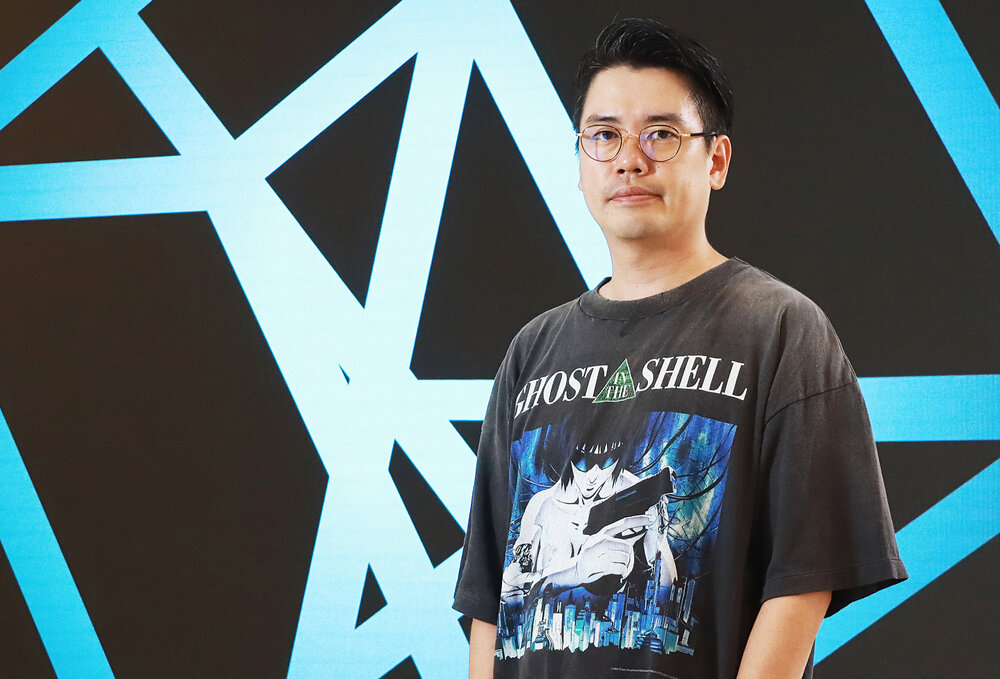

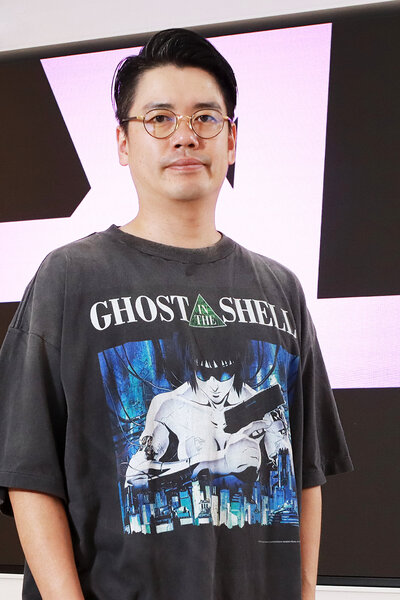

本記事の語り手:笹 大地(ささ だいち)

講談社 ライツ・メディアビジネス本部 所属

女性誌の編集業務を経て『攻殻機動隊』のIP担当者に。同IPの各種コラボ企画やブランディング業務全般、シリーズのアニメプロデューサーを担当。

『攻殻機動隊』の継続的な進化:トップクリエイターとのコラボで次世代ファンを魅了

──2024年で原作の連載開始から35年、劇場版アニメ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』から30年を迎える本作品は、四半世紀以上経った今でも進化し続け、新たなファンを生み出し続けている。

笹:

『攻殻機動隊』は、日本を代表するサイバーパンク・アクションSF作品と評されるように、長きにわたって世界中で愛されてきました。過去作品が素晴らしいのはもちろんですが、現在も各ジャンルのトップクリエイター・トップアーティストにも協力いただきながら、クオリティに妥協のない作品づくりに力を入れています。

たとえば、直近のシリーズである『攻殻機動隊 SAC_2045』の主題歌はMILLENNIUM PARADEさんが担当されていますし、キャラクターデザインはイリヤ・クブシノブさんが担当しております。こういった時代の先をいく方々のお力を借りることで、作品自体がパワーアップすると同時に、それぞれのファンにもリーチできるので、新作がスタートする度にファン層が拡大し続けています。

──IPとしての歴史も長く、広告やコラボキャンペーンに商品化といった一般的なIP活用は一通り行ってきた。同時に、『攻殻機動隊』ならではの活躍シーンを求めて試行錯誤を繰り返してきたという。

笹:

今現在、講談社のIPの中で「最もクリエイティビティな日本のアニメーションIP」というポジションを確立していますが、ライセンス担当者としては、ここ数年で『攻殻機動隊』らしさが明確になり、作品の良さが光るコラボ企画などが実現しはじめたという感触です。

広く認識されるきっかけとなったのは、有名アパレルブランドとのコラボだと思っています。「ニューバランス」や「©SAINT M××××××」など、数々のコラボ商品を生み出してきました。

"スポーツ×アート"をテーマに、時代を席巻するアーティストと組んでコレクションを展開してきた

グラフィックTシャツ「9BOX」とのコラボ(画像左)

驚異的な技術とクオリティのグラフィカルアイテムを生み出す「©SAINT M××××××」との

『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』のキービジュアルを使用したコラボアイテム(画像右)

笹:

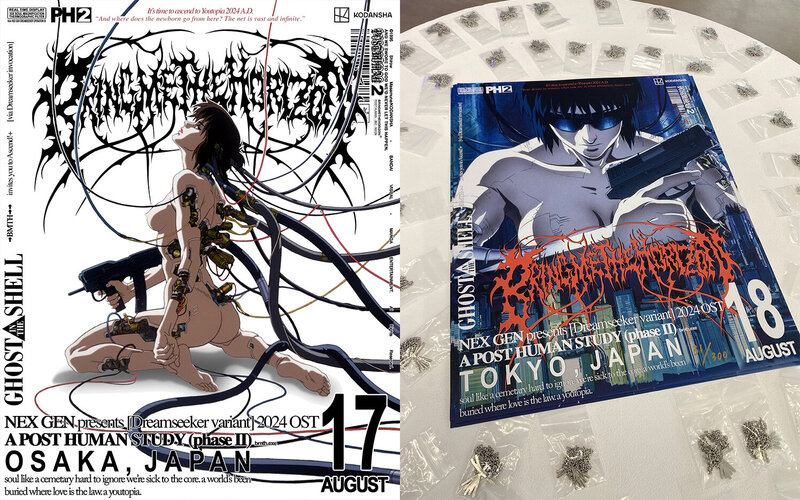

ほかにもいろいろな取り組みをしていて、「SUMMER SONIC 2024」では、ヘッドライナーを務めたイギリスのロックバンド「BRING ME THE HORIZON(ブリング・ミー・ザ・ホライズン)」とのコラボポスターを制作し、東京と大阪のポップアップストアで販売しました。

「BRING ME THE HORIZON」のメンバーも同作の熱烈なファンということから実現したコラボポスターは

数量限定の販売にかかわらず多くの注文が殺到した。

※画像は「BRING ME THE HORIZON」公式Instagramおよび『攻殻機動隊』公式Xの掲載画像より転用

今もっとも話題になっているのは、2026年にスタートするアニメの新シリーズの情報解禁です。こちらは今年(2024年)の夏に行った「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL」という音楽イベントで初お披露目を行い、会場にいた人たちから大きな歓声が上がりました。ただ告知するのではなく、節目となるイベントを活用しながら型にハマらないIPとして、今後も面白い挑戦を考えています。

TVアニメ『攻殻機動隊(仮)』特報|2026年放送|THE GHOST IN THE SHELL

YouTube|EMOTION Label Channelより

新作発表の場となった原作連載開始35周年を記念して開催された音楽イベント

「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL」の模様

保存版資料ダウンロードはこちらから

※資料をご入手いただくには、Cステーションのサイトメンバーへのご登録が必要です。

未来都市の世界観とブランドが共鳴する、多角的コラボレーションの力

──コラボ企画の上で意識しているのは、認知度アップや話題性はもちろん、"ブランド×ブランド"による双方の価値向上だという。

笹:

はじまりは、「攻殻だからこそできることをしよう」「ほかのIPがまだチャレンジしたことのない試みをしたい」という想いでした。その上で、『攻殻機動隊』のポジション作りに大きく貢献したのが、2022年に実現した「WACKO MARIA(ワコマリア)」とのコラボです。こちらは、日本を代表するストリート系ファッションブランドの一つで高感度なファッション好きなら誰しもが知る存在です。

"95年"の愛称で長年支持される『攻殻機動隊/GHOST IN THE SHELL』の版権を再開放する契機となった

「WACKO MARIA」とのお取り組みは、画像の「イノセンス」版権を使用した最新のコラボに至るまで全て大ヒットを記録した

※画像は「WACKO MARIA」公式Instagram掲載画像より転用

この企画は、『攻殻機動隊/GHOST IN THE SHELL』の版権を再開放して初のコラボで、IPのその後の方向性を示す重要なプロジェクトというもので、とても慎重になっていましたが、無事に成功にいたることができました。これが呼び水となって、「GEEKS RULE(ギークス ルール)」といったコアなファンを持つブランドや、その他のアパレルブランドとのコラボにつながり、さらにすそ野も広がっていき「GU」などの身近なブランドとのコラボも増えました。

──『攻殻機動隊』の作品テーマでもある「デジタル」分野との相性の良さも、時代とともに際立っているという。

笹:

作品の舞台がSF近未来で、主人公がサイボーグなので、デジタルの領域では非常に親和性の高いIPだと思います。2024年春に行った「MetaSamurai(メタサムライ)」とのコラボの3D NFTコレクション「攻殻機動隊 S.A.C. x MetaSamurai」は、販売開始からわずか30秒程で約500体が完売しました。

世界最大規模のNFTマーケットプレイスOpenSeaの3D PFPs部門でトレンド入りを果たした

3Dアバタープロジェクト「MetaSamurai」とのコラボ

ほかにも、情報通信研究機構(NICT)との「サイバー対策プロジェクト講座」、KDDIとの5Gを使った最新のデジタル体験が楽しめる「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」、デジタル庁とのオンラインイベント「デジタルの日 ONLINE EVENT─デジタル庁創設記念─」など、様々なコラボを実施してきました。

作品が世に放たれてから35年が経ち、作品世界に現実味が帯びてきたのもあると思います。時代が進んでテクノロジーやデジタルが進化すればするほど、『攻殻機動隊』が光る場所は増えていくのだと予想しています。

──世界的な知名度があるからこそ、「インバウンド」や「観光」の話題にもなる機会は多いとのこと。

笹:

2024年の夏、SHIBUYA TSUTAYAで行った「Hyundai(ヒョンデ)」との新車PRのための体験型コラボイベントでは、会場内で撮影をしたり、撮った画像をSNSにアップしたりするインバウンド観光客の姿が多く見られました。

また、『攻殻機動隊ARISE』の作中のモデル都市になっている神戸市観光局とのPRプロジェクト「神戸観光局×攻殻機動ARISE&SAC_2045」もご好評いただきました。

世界中から観光客が集まる東京はもちろんですが、各観光地等でも活用いただける展望は十分にあるのだと感じました。

Hyundai初のハイパフォーマンスEV「IONIQ 5 N」とのコラボとイベントの模様

長期戦略としてのブランド統一 『攻殻機動隊』が目指す次のステージ

──IPとしての今後を見据えたとき、『攻殻機動隊』というブランドを確立していく必要性があることに行き着いたという。

笹:

2023年10月末に『攻殻機動隊』のグローバルサイトをローンチしました。それまでは各シリーズでIP活用についてのレギュレーションを定め、ブランディング施策においても作品別に実施していました。

正直なところ、従来のやり方でも特に支障はなかったのですが、顕在的には「これらを統一しなければ、IPとしての成長がどこかで頭打ちになるのではないか」という懸念がありました。

そこで、各シリーズが保有している情報を集約・整理し、一括管理できるように体制を整えました。また、情報発信も一本化して、公式サイトやSNSアカウントの開設・運用をスタートさせ、ライセンス窓口がひとつになり、レギュレーションも整えられたことで、クライアントにとって取り組みやすさを創出し、ファンに対しても情報を届けやすくなったと思います。

──丁寧な情報発信は長期的なIP戦略として必要であり、それは同時にファンの支持を保ち、かつ、高めていくことを意識したタッチポイントを創出することも意識していくことが重要と語る。

笹:

やはり話題作りという点には苦労することもあります。作品に目を向けると、アニメの放映や配信の他に舞台や劇場での過去作の映画公開といった動きもありますし、それに沿ったタッチポイントを作らないと、IPとしての価値向上機会を損失することになります。

しかし、タッチポイントを作りすぎると飽きられる可能性が出てきますし、さらに、原作ファンを置き去りにしてしまう不安も拭えません。

そういったことを防ぐためにも、あらかじめグランドマップを描いて、コントロールしないといけません。タッチポイントを作る際には、無計画にならないように、また、次のステップにつながるように意識しています。

──「最もクリエイティビティな日本のアニメーションIP」という自負を掲げ、歩みを続ける『攻殻機動隊』は、今後も世界中での展開が待っているという。

笹:

国内だけでなく、海外展開にも大きな期待を持っています。というのも、アジア・ヨーロッパ・アメリカ問わず、世界中に『攻殻機動隊』ファンはいますので、ゆくゆくは今以上にグローバルな展開もしていければと考えています。すでに海外での大型企画のお話もいただいております。

情報解禁をお待ちいただき、その効果をご覧になってもらいたいと思います。また、2026年に新作アニメがスタートしますが、こちらもすでに複数のご相談をいただいています。

新作アニメのスタートに向けて、ファンの熱を絶やさないためにも作品を盛り上げる施策を考えています。

あらゆるジャンルに対応する柔軟性──広がるレジェンダリーIPの可能性

──国内での根はさらに深くし、海外では様々な国で展開していく。大きな使命を持つレジェンダリーIPではあるが、多様な企画の相談にも応えられるよう柔軟な下地も持ち合わせている。

笹:

作品としての歴史が長く、世界的にも知名度が高くて、国内外の有名ブランドとのコラボも多いので、少しとっつきにくいイメージを持たれているかもしれませんが、ライセンスチームとしては、常に『攻殻機動隊』が生きる場所を探し続けています。

少し変わったところだと、浮世絵木版画や酒類といったものもありました。実は酒類は人気で、販売する度に即完売するジャンルです。また、ゲームコラボも活発で、モバイル・コンシューマータイトル問わずお話をいただいております。

浮世絵木版画や酒類、グッズ、ゲームなど多種多様な企画も数多く実現してきた『攻殻機動隊』シリーズは

性別・世代を問わないファン層の厚みが特徴的でもある

『攻殻機動隊』では、引き続き多方面でコラボを展開していく予定です。「テクノロジー」や「最先端」といったテーマにもフィットしますし、たとえば「公安9課」と"監視社会"といったテーマに対して、セキュリティ方面でも活用できると思っています。

ほかにも、これまで実例は多くない食品ジャンルですが、決して相性が悪いとは考えていません。これまで数々のコラボを実施できたのは、アニメ製作委員会はもとより、原作者の士郎正宗先生がとても柔軟で寛容性のある方だからだと捉えています。

作品のメディア化はもちろん、商品化やイベントに関しても、非常に許容度が高いことが強みです。『攻殻機動隊』にご興味を持っている、また、本IPを活用したいと考えておられる企業ご担当者様には、ぜひお気軽にお問い合わせを寄せていただきたいと思っています。

保存版資料ダウンロードはこちらから

※資料をご入手いただくには、C-stationのサイトメンバーへのご登録が必要です。

撮影/神谷 美寛 インタビュー・文/アベキミコ 編集・コーディネート/加藤 大二郎、加藤 秀夫(マンガIPサーチ)